Ce travail, mené en lien avec les Archives départementales, a abouti à la création d’une œuvre mémorielle contemporaine qui reconstitue et présente sous une forme artistique : stop motion, slam, atelier d’écriture, émission radio…, le parcours de sept d’entre eux.

Le projet s’inscrit dans le parcours citoyen de l’élève, dans le cadre de l’enseignement moral et civique. En comprenant mieux l’histoire de ces combattants et en proposant une façon artistique de les exprimer, les élèves ont pu ainsi mesurer la diversité de leurs parcours et toute la portée de leur engagement.

Ils ont également pu développer une plus grande sensibilité aux enjeux de mémoire et de commémoration. Par ailleurs, les travaux préparatoires sur le parcours de chaque combattant leur a permis de se confronter directement aux sources et méthodes de l’historien.

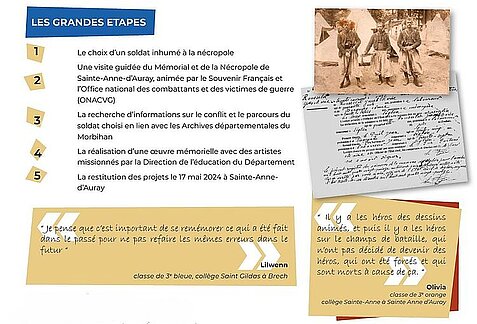

Le travail des élèves s’est donc articulé autour de grandes étapes.

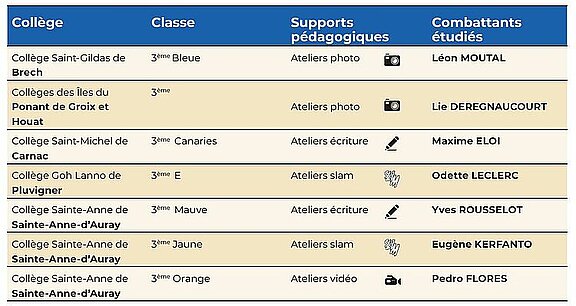

180 collégiens et 5 collèges engagés

7 classes d’élèves de 3ème, soit 180 collégiens, se sont engagées dans ce projet et ont pu ainsi rendre hommage à six hommes et une femme « Morts pour la France » au cours de la première ou de la seconde guerre mondiale.

L'enquête historique

L’une des plus grandes étapes du projet s’est déroulée aux Archives départementales du Morbihan. Chaque classe est venue découvrir ce lieu départemental de conservation du patrimoine et mener des recherches historiques sur les traces laissées par les soldats.

Avant de se lancer dans l’enquête, les élèves ont bénéficié d’une visite des coulisses du bâtiment et d’une présentation de documents datant de la période à laquelle le soldat étudié appartenait. Ainsi, correspondance de Poilus, tickets de rationnement, affiches de propagande allemande, photographies des tranchées, listes de Juifs déportés… ont permis d’éclairer le contexte général dans lequel les soldats ont évolué.

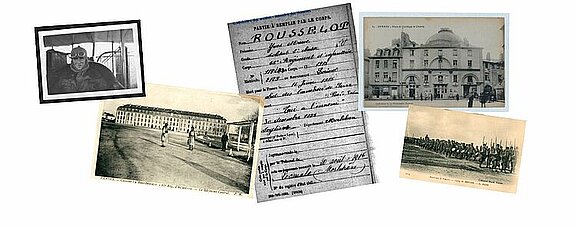

Afin de faciliter le travail des enquêteurs en herbe, le service des Archives départementales a réalisé un travail approfondi de recherches d’informations sur chaque soldat sélectionné au sein des collections d’archives départementales mais également dans d’autres établissements patrimoniaux : archives de l’Armée, archives municipales, archives de la Shoah…

L’objectif était de compiler et d’organiser un dossier documentaire pour chaque soldat. Des dossiers pédagogiques complets d’une douzaine de pages chacun ont ensuite été réalisés afin d’accompagner les élèves dans leur enquête.

Puis, munie du dossier pédagogique et accompagnés par des archivistes et médiateurs, chaque classe, a pu découvrir plus intimement le combattant qu’elle avait choisi en compilant des informations sur sa vie personnelle, professionnelle et sa carrière militaire.

Les soldats sont ainsi sortis de leur relatif anonymat. Ces renseignements collectés ont donné la matière nécessaire au travail avec les artistes.

L'art au service de la mémoire

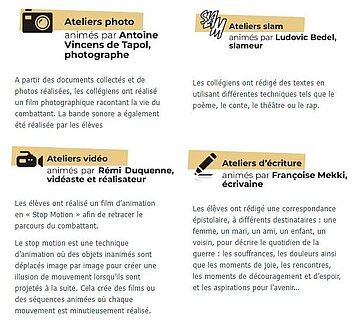

Une fois les informations récoltées par les collégiens, la Direction de l’Éducation du département a missionné des artistes afin de favoriser le processus créatif dans la réalisation des œuvres mémorielles

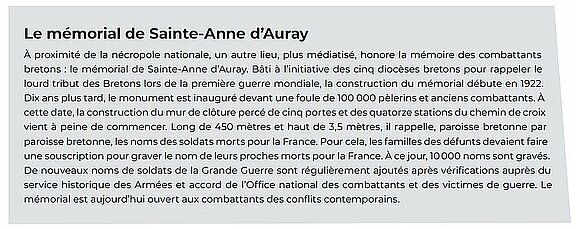

LA NÉCROPOLE NATIONALE DE SAINTE-ANNE-D’AURAY, UN LIEU UNIQUE EN BRETAGNE

Qu’est-ce qu’une nécropole ?

Au cours de la première guerre mondiale furent créées des nécropoles pour regrouper les dépouilles des militaires « Morts pour la France » (loi du 29 décembre 1915). Aujourd’hui, il y a 275 nécropoles nationales où reposent près de 750 000 corps, placés sous responsabilités de l’État - ministère des Armées. Celui-ci garantit la conservation des sépultures à perpétuité et, aux côtés des acteurs locaux, assure la valorisation de ces sites mémoriels. Toutes les nécropoles sont libres d’accès.

La nécropole de Sainte-Anne-d’Auray, unique en Bretagne, aborde quatre grands conflits de notre histoire contemporaine, par les Morts pour la France qui y reposent : la guerre franco-allemande de 1870-1871, les premières et secondes guerres mondiales, mais également la guerre d’Indochine. Plusieurs confessions religieuses y sont représentées.

La nécropole se divise en deux zones distinctes organisées en carré, complétées par un cimetière d’honneur belge, ainsi que deux ossuaires. L’un d’eux, abritant les corps de soldats de la guerre franco-allemande de 1870, est surmonté d’une statue commémorative représentant un soldat de l’époque.

En 2002, un nouveau monument fut érigé au cœur de la nécropole. Celui-ci contient de la terre issue de Verdun, théâtre de l’emblématique bataille de la première guerre mondiale qui dura de février à décembre 1916.

La présence d’une femme, la résistante Odette Leclerc, inhumée dans cette nécropole est également une particularité de Sainte-Anne-d’Auray.

La nécropole de Sainte-Anne-d’Auray est conçue en 1959. Marie Texier-Lahoulle (1889-1972), ancienne députée et originaire de la commune, a soutenu ce projet symbolique, ayant elle-même perdu deux fils durant la guerre 39-45. Dans les années 60, 70 et 80, la nécropole prend forme et s’organise avec le rapatriement progressif de soldats inhumés dans divers cimetières communaux.

Un ossuaire est dédié à la guerre franco-allemande de 1870-1871, abritant les dépouilles de vingt soldats. La statue qui le surplombe rend hommage à ces soldats de l’Armée de la Loire, qui regroupait de nombreux Bretons.

Reposent également les soldats de la première guerre mondiale (1914-1918), rassemblés selon leur département de provenance. 403 soldats français mais également 9 Russes et 1 Chinois reposent en ce lieu.

À proximité, on trouve également un cimetière d’honneur belge, rassemblant les corps de 274 soldats. Une plaque commémorative indique que ces soldats étaient ceux de l’armée du roi Albert 1er, qui ont arrêté les Allemands à Ypres et sur l’Yser en octobre et novembre 1914.

Le carré dédié à la seconde guerre mondiale (1939-1945) abrite 1 355 Français, 9 Espagnols, 1 Polonais et 5 Soviétiques. Parmi eux, 187 Français et un Soviétique reposent dans l’ossuaire surmonté d’un menhir, offert par la députée Marie Texier-Lahoulle.

6 soldats français Morts pour la France durant la guerre d’Indochine (1946-1954) reposent dans la nécropole au sein de deux sépultures. Convoyeurs dans la compagnie Aigle Azur, ils furent tués dans un accident survenu en 1953 dans la montagne de Tien- Scha (centre du Vietnam).

LES COMBATTANTS HONORÉS

7 héros sont honorés dans ce projet. Issus de différentes régions de la France voire de l’Europe, ils ont en commun d’avoir donné leur vie pour la France. Quatre ont combattu lors du premier conflit mondial, trois ont affronté l’ennemi lors de la seconde guerre mondiale.

Né le 7 juin 1885 à Carvin dans le Pas-de-Calais, Lié Dérégnaucourt grandit dans sa région et devient houilleur. Il se marie deux fois avant d’être incorporé en tant que soldat de seconde classe dans le 4e régiment de zouaves (armée de terre). Il est rappelé à l’activité lors de la mobilisation générale le 1er août 1914 dans le 14e régiment de zouaves. Lié Dérégnaucourt participe alors à la campagne contre l’Allemagne du 2 août 1914 jusqu’au début du mois de septembre, au cours duquel il est « glorieusement » blessé à Mons-en-Laonnois (Aisne). Il décède de ses blessures, le 7 septembre 1914, à 29 ans après avoir été transporté dans l’hôpital temporaire n°27 à Auray. Décrit comme « brave et dévoué », Lié Dérégnaucourt reçoit à titre posthume la Croix de guerre avec étoile de bronze en 1923. Aujourd’hui, son corps repose dans la nécropole de Sainte-Anne-d’Auray.

Honoré par le collège des Îles du Ponant (Houat et Groix)

Né le 17 novembre 1878 à Condom dans le Gers, Maxime Éloi grandit ensuite dans la ville d’Agen où il est cultivateur. À 20 ans, il effectue son service militaire et est incorporé dans le 20e régiment d’infanterie le 15 novembre 1899. Devenu tambour le 21 septembre 1901, il est placé dans la réserve de l’armée avec le certificat de bonne conduite le 13 septembre 1902. Comme beaucoup, Maxime Éloi est rappelé à l’activité comme soldat de 1ère classe lors de la mobilisation générale du 1er août 1914. Le Gersois passe alors de régiment en régiment, 18e régiment d’infanterie (RI), 29e RI, 56e RI, 34e RI et ce en seulement une année entre 1917 et 1918. Le 10 août 1918, Maxime Éloi est intoxiqué suite à une attaque au gaz à la ferme de Puisieux (Oise). Suite à cette intoxication, il succombe dans l’hôpital complémentaire n°47 de Saint-Pern (Ille-et-Vilaine) le 16 septembre 1918 à l’âge de 39 ans après avoir contracté plusieurs maladies respiratoires. Maxime Éloi repose aujourd’hui à la nécropole de Sainte-Anne-d’Auray.

Honoré par le collège Saint Michel de Carnac

Né le 27 mai 1896 à Guénin dans le Morbihan, Eugène Marie Kerfanto grandit auprès de ses parents dans un lieudit nommé Kertrepé. À l’âge de 18 ans, il s’engage dans la Marine nationale et arrive en tant que mousse, c’est-à- dire apprenti marin, au 2e dépôt des équipages de la flotte en 1912. Sa carrière militaire progresse et il devient quartier-maître. Lors de son parcours militaire, il effectue de nombreux services exemplaires, notamment deux attaques contre des sous-marins ennemis. Lors d’une mission de reconnaissance le matin du samedi 13 juillet 1918, l’hydravion dans lequel embarque Eugène Marie Kerfanto prend feu au décollage puis explose à Camaret (Finistère). Il décède lors de l’explosion au côté de son camarade Jean Fayout, lui aussi à bord de l’appareil. Le Morbihannais est d’abord inhumé au cimetière de Camaret puis, après avoir été cité à titre posthume : « pilote aviateur plein d’allant, d’énergie et d’audace réfléchie ; modèle de discipline ; mort pour la France », son corps est transporté à la nécropole de Sainte-Anne-d’Auray où il repose désormais.

Honoré par le collège Sainte-Anne-d’Auray

Né le 30 décembre 1895 à Séglien dans le Morbihan, Yves Rousselot grandit dans une famille rurale et devient laboureur. Le lendemain de Noël 1914, il est incorporé dans le 116e régiment d’infanterie en tant que soldat de 2e classe. Yves Rousselot passe ensuite au 148e puis au 62e régiment du même corps de l’armée de terre. Il participe à la campagne contre l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie du 26 décembre au 16 juin 1915, jour où il est « tué à l’ennemi ». Yves Rousselot est « mort pour la France » au front dans les tranchées de Serre (Pas-de-Calais) à seulement 19 ans. Aujourd’hui, son corps repose dans la nécropole de Sainte-Anne-d’Auray. Son nom figure également au Mémorial de Sainte-Anne d’Auray.

Honoré par le collège Sainte-Anne d’Auray

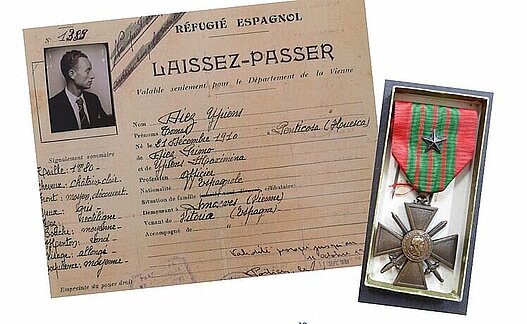

Né le 20 février 1917 à La Carolina dans la région de Jaén en Espagne. Opposé au régime nationaliste de Franco, Pedro Flores-Cano fuit l’Espagne au début de la Retirada en 1939 pour la France où il est d’abord interné dans le camp d’Argelès (Pyrénées-Orientales). Il y reste deux ans puis part en juin 1941 pour Rennes en zone occupée. Il rentre alors dans la Résistance afin de combattre le parti nazi, ennemi du parti communiste auquel il adhère. Pedro rejoint l’Union nationale espagnole en 1943 et devient ensuite responsable des groupes armés de mars 1943 au 20 mars 1944. Il possède une place importante dans la Résistance. En effet, il est aussi responsable départemental des FFI espagnols et dirige un effectif de 100 hommes. Cela lui vaut d’être délégué pour l’Ouest (Ille-et-Vilaine, Mayenne, Sarthe). Pedro Flores-Cano accomplit de nombreux faits de guerre remarquables, notamment des actes de sabotage grâce à son travail au camp d’aviation utilisé par l’armée allemande dans lequel il empêche la réparation des engins volants. Il supervise aussi des attentats dans deux cinémas (Le Select et Le Royal) et à L’Hôtel du Commerce à Rennes ainsi que plusieurs déraillements de train transportant des soldats allemands. Il est dénoncé et arrêté par la Gestapo le 22 mars 1944. Après avoir été torturé, il est condamné à mort par le tribunal militaire allemand. Pedro Flores-Cano est fusillé avec d’autres résistants français et espagnols à 27 ans le 8 juin 1944. D’abord enterré dans une fosse commune proche de la caserne du Colombier à Rennes, il est ensuite déplacé dans le cimetière de l’Est dans la même ville. Aujourd’hui, Pedro Flores-Cano repose dans la nécropole de Sainte-Anne-d’Auray.

Honoré par le collège Sainte-Anne-d’Auray

Née le 1er avril 1915 à Les Essarts-le-Roi (Yvelines), Odette Fort devient orpheline à 12 ans. En 1934, elle se marie à Compiègne avec Lucien Honoré Leclerc et prend le nom d’Odette Fort-Leclerc. Peu après le début de la guerre, elle est envoyée en Bretagne avec ses deux enfants par son mari. C’est à ce moment-là qu’Odette s’engage dans la Résistance comme agente de liaison pour le maquis de Plouasne (Côtes-d’Armor). Le groupe de résistants auquel Odette appartient est dénoncé. Le matin du 28 juillet 1944, une cinquantaine de soldats allemands spécialisés dans la lutte contre les maquis attaque le hameau du Seillac dans la commune de Saint-Gilles-du-Mené (Côtes-d’Armor) où dormaient les sept résistants. Après une fusillade, Odette Fort-Leclerc, âgée de 29 ans et ses compagnons sont forcés de se rendre. Ils sont torturés « cruellement abattus à coups de crosse, puis affreusement mutilés au poignard » avant d’être achevés d’une balle dans la nuque. Les Allemands brûlent ensuite la maison dans laquelle se cachaient les résistants. Quelques jours plus tard, les victimes furent inhumées avec tous les honneurs religieux et militaires au cimetière de Saint-Gilles-du-Mené, le 5 août 1944, en présence d’une foule considérable. Après avoir été reconnue « morte pour la France » et homologuée « aspirante FFI », Odette Fort-Leclerc est la seule femme qui repose aujourd’hui au sein de la nécropole de Sainte-Anne-d’Auray.

Honoré par le collège Goh Lanno de Pluvigner

Né le 5 juin 1909 dans le 11e arrondissement de Paris, il grandit au sein d’une famille juive originaire de Turquie. À 20 ans, incorporé en tant que brigadier, il effectue son service militaire puis est renvoyé dans ses foyers avec le certificat de bonne conduite le 11 avril 1931. Léon Moutal est rappelé ensuite le 17 mai 1933 et est promu maréchal des logis. Le 25 août 1939, il est envoyé au front et incorporé dans le 4e régiment de hussards (cavalerie). Ses camarades et lui se voient alors confier une mission le 30 mai 1940 : défendre le débouché d’un pont de chemin de fer sur la Somme tenu par l’ennemi. Son groupe d’hommes et lui parviennent à défendre héroïquement le point stratégique contre un ennemi supérieur en nombre. Ce combat acharné occasionne des pertes humaines.

Léon Moutal est grièvement blessé lors d’une attaque le 3 juin 1940. Transporté à l’école normale d’instituteurs de Rennes, utilisée comme hôpital de l’arrière, il décède de ses blessures à l’âge de 31 ans, le 14 juin 1940. Décrit comme « excellent sous-officier » et courageux, il reçoit la Croix de guerre avec étoile d’argent pour son acte de bravoure. Son corps est aujourd’hui enterré à la nécropole de Sainte-Anne-d’Auray.

Honoré par le collège Saint Gildas de Brech